巨石が御神体の神社。そこに、日本における原始の信仰形態をみた[福岡県前原市]

{撮影:2012.8.13、掲載:2013.7.13}

福岡県前原市(今は合併して糸島市)。ここは、邪馬台国論争にもよく出てくる「伊都国」の地として有名なところです。地図をみるとすぐ判るように、北隣はもう海です。古代、大陸の文化・文明は、この地を通って入って来たのです。

私がここを訪れたのは、真夏の盛り、お盆休みの時季でした...。

ここに一体何があるのか? |

志摩大石地区の大石神社です。 |

巨石の上に小さな祠があるようですが...。 |

この巨石に前にお賽銭場が設置されています。 ということは、やはり、この巨石が本殿というか御神体なんでしょうねぇ...。 |

「大石神社」という名の通り、大きな石が鎮座しています。それ以外には特に何もないようですねぇ...。 |

さて、現代の一般常識からは一見不思議に感じてしまう、巨石だけの神社ですが、太古の時代は、かえってこれが一般的だったのかもしれませんよ。 「太古の人々は自然そのものに畏敬の念を感じ、偉大な自然そのものを神として祀ったのが、人類史における信仰の始まり。」 というような説もあります。 |

神社の周囲を見てみましょう。 手前左側にも小さなお堂のようなものがあります。→ |

|

が、このお堂にも石の御神体(御仏体?)が...。 巨石信仰はこの地の特色なんでしょうねぇ? → |

|

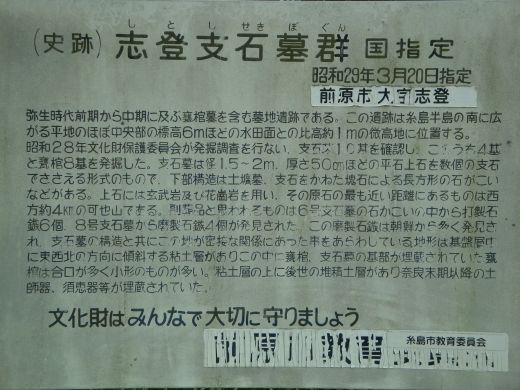

←その代表的な遺跡の一つが、この「志登支石墓群」。弥生時代のお墓ですね。 朝鮮半島の文明の影響色濃く残していることで有名です。 |

←現在は、このように看板と記念碑が建つだけになっていますが...。 |

|

|

これは「カブラ」ですかね?→ |

こちらは「ウルウ」。→ |

日本では10月のことを「神無月」と呼びますよね。10月になると、日本中の神様が出雲に行ってしまい、神様が居なくなるからです。逆に出雲では10月を「神在月(かみありづき)」と呼びます。日本中から神様が集まって来るのですから当然ですよね。 でも、ここ糸島にも「神在」という地名があります。しかもここは伊都国の地。ひょっとして、出雲に先立つ「神在」の地はここだったのではないか?とも感じてしまいますよね。 |

←ここの地名「神在」の読みは、「じんざい」ではなく「かみあり」ですね。 |

|

■前原(糸島)の百景はこれで終わりです。この素晴らしい風景をいつまでも大事に残したいですね。 では、次回作をお楽しみに(^o^)/~~~。 |

以 上

Copyright (C) 2013 NobuRin. All Rights Reserved.